|

老北京特色之老北京的酒,如果时光可以酿酒,岁月是微醺的诗

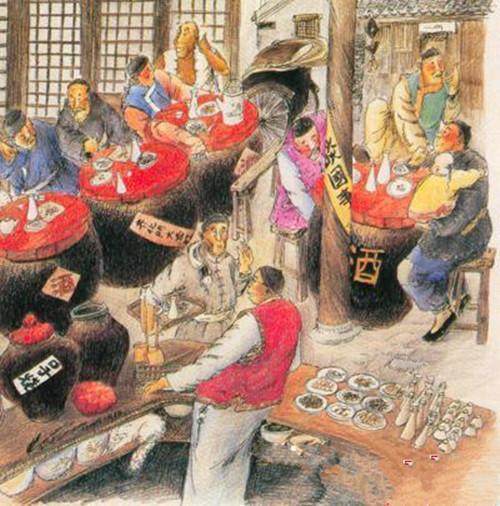

老北京人爱喝酒,很多人有事没事都爱喝两口儿,不管有钱没钱,只要端起酒杯,局气的劲儿就情不自禁地上了头。胡同里拎着酒瓶子晃晃悠悠的爷们儿更是见怪不怪了。 早年间的老北京,家家过得都不算富裕,能吃上几口油水,配上二两小酒,便已是顶级的享受。要说起这老北京人都喝什么白酒,“二锅头”首当其冲成为首选。原因不难理解,其一,“二锅头”低廉的价格老幼咸宜;其二,直击心灵的口感极似北京人的直爽性格。老北京所喝白干,多为高粱酿制之烧酒,度数高,性烈,点火就着,喝着解气。 旧时老北京的街巷里,经常可以看到被称为“大酒缸”的小酒馆,零售白酒,贮酒的器具是超大的酒缸。酒缸口用朱红色的缸盖封严,敦敦实实地放在空地上,代替桌子,可谓一举两得,“大酒缸”的名号,因此而来。 “大酒缸”是平民百姓喝酒的好去处,与今天的大排档非常类似。尤其到了冬天,三五好友聚会喝酒,谈天说地,既能暖身又可解闷儿。虽然下酒菜只有诸如炸花生米、豆腐丝儿、猪头肉少数几种,但喝酒的氛围却是欢乐融洽的。几杯酒下肚,借着酒兴云山雾罩地侃一圈大山,郁闷烦恼被酒水冲刷得一干二净,心情敞亮地继续过自己的日子。 北京的原产的白酒并不是很多,老北京酒馆里卖的酒大都有两个来源地,一个是河北的容城、白沟一带产的白酒,一个是通州一带的白酒。因为容城、白沟儿的白酒品质比通州的白酒好,而通州在北京城的东边,容城、白沟儿在北京城的南边,所以老北京的酒馆为了招揽生意,大都会打出“南路烧酒”的招牌。 北京周边乡村都酿制高粱酒,良乡高粱酒即有些名气,但均不如山西高粱汾酒。老北京还喜欢喝莲花白。昔年西苑瀛台南海,每逢夏季荷花满塘。孝钦后(慈禧)让太监采摘花蕊,在宫中酿得白酒,取名“莲花白”,赏赐大臣。莲花白细品略有药味儿,清冽而微具甜头儿。再有就是黄酒。黄酒非南方独有,山东、北京、山西都产黄酒。山东黄酒分“甜头儿”与“苦头儿”两种,甜头儿谓之“干炸黄”,味寡如水,意思不大。苦头儿叫“苦清儿”,与绍兴花雕有一比,可算物美价廉。北京当地黄酒称“玉泉佳酿”,绝不输给“苦清儿”和“花雕”。早年北京不流行南方曲酒,自然更无茅台、五粮液之好。 旧时北京城里,经常有肩膀上前后挎着两个大酒囊,沿街边儿、串胡同儿卖散装酒的小贩。小贩卖的散酒比酒馆里的酒便宜很多,质量自然也比不上正规的酒馆,但是小贩们的心眼儿却实在,幽默的吆喝声里,调侃着自己产品的档次:“加的凉水多,您爱喝不喝”。就冲这份实在劲儿,这种掺了凉水的低价酒,销量居然还不错,毕竟一分钱一分货,谁都明白这个道理。 老北京城的城门一直有着“九门过九车”的说法,比如说朝阳门过粮车,西直门过水车,阜成门过煤车,而过酒车的是崇文门。崇文门也是北京的税门,特别是对过往的酒车,征收的税额特别高,所以就有不少贩卖私酒的商贩,往猪尿泡或者肠衣里面灌满了酒,然后缠在身上,蒙混过关,逃避纳税。这恐怕就是胡同儿里买散酒的商贩们的货源吧。 清代时,二锅头已经叫响京城,往北京贩酒的独轮车往往将“老烧锅”门口挤得水泄不通;惊蛰前后,一时封冻融水难以渗尽,土路泥泞难行,还能偶遇运酒车蜿蜒数里的“壮观”景象。 对旧时的老北京人来说,喝酒是一种娱乐,更是一种生活的态度。在不同的环境、场合、仪式上,都会有各自不同的饮酒规矩,比如说,老北京人讲究“酒满茶半”,就是说给客人倒茶不能倒满,半盏为敬;但是倒酒却必须倒满,代表真心实意。 不过在年节祭祀的时候倒酒,却是不能一次就把酒杯倒满的,必须每个人点一圈儿,等到所有人的酒杯里都有酒后,才能把酒杯倒满,虽说不太清楚为何要这么操作,但这是老辈子传下来的规矩,在讲究礼数的老北京人看来,只要是有规矩的事情,就应该照做,这也是讲究规矩的规矩。 80年代的小酒馆里,经常有一些老头喝酒、拉二胡,哼唱京剧,在那些地方闻的最香的就是莲花白。 目前北京已经不见这种北京产的莲花白了。即使能够买到其它产地产品,包装、味道已经面目皆非。老北京人想起来不仅口水谗咽,而且像是丢失了宝贝的心,一阵一阵的疼…… 最近听人说,有人见到失传清宫名酒“莲花白”在京再现。这酒又上市了,全称“北京莲花白”,在北京开发出来东西,自然了解老北京人“好这一口”,相比味道应该还可以的吧。 莲花白酒,几百年的东西啦!很多时候,就是有些想不明白,这个包含民族智慧的东西,在几十年的时间里,就能几度消失?我总觉得,经过岁月淘炼脱颖而出的东西,都是好东西,这酒值得喝。花几十元,喝一瓶几百年传下来的东西,很有意义!不然,说不定什么时候,又喝不着了。 一度消逝的莲花白酒再度上市总归是个好事,老北京不少喝酒在行儿的人大多会去品尝一口的,愿这个流传几百年的“好东西”真正能传承下去。

|