|

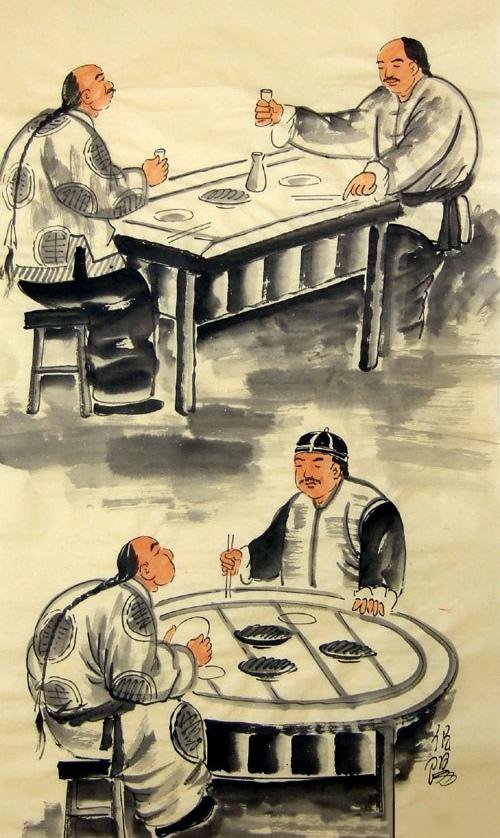

莲花白 夏季京城第一酒老北京过去除了饭庄、饭馆和二荤铺外,在繁华的街头和临近闹市的巷子口,经常开设有专门卖酒的酒馆和酒铺,这些酒馆和酒铺大多门脸很小,进门迎面都是一张柜台,有的是一字型的,有的是曲尺型的,柜台上放着许多大瓷盘,盘里盛着应时的酒菜,荤的素的都有。柜台外边摆着几个贮酒的大缸,缸上盖着朱红色的大木盖子,也有的用石板盖。客人们来了,如果想要“堂食”,就坐在酒缸周围的方凳子上,以缸盖子为酒桌,摆上酒菜,边吃边聊,天南海北,掌故轶闻,无所不谈。尤其到了夏天,一边喝酒一边来碟芥末墩儿、拌粉皮儿、花生米、豆腐干、海蜇皮,你给我敬酒,我给你添菜,那种热络劲儿和浓浓的生活气息,简直比现在的各种串儿吧火锅店还要丰富热闹! 酒杯里到底盛的什么酒? 一种是白酒,一种是黄酒。 白酒主要是白干烧酒,因为酒劲冲,俗称烧刀子。现在仍在市场上畅销的“二锅头”就是烧酒中的名牌。烧酒大多是用纯高粱加酒曲酿制而成。也有用各种杂粮烧制的,则单叫“杂粮酒”。清代京城烧酒驰名全国,四郊均有酿造:南路烧酒产于采育镇、礼贤镇,北路烧酒产于立水桥,东路烧酒产于西集、燕郊,西路烧酒产于黑龙潭,其中尤以南路烧酒为佳。 据民俗学者、作家崔金生回忆:“早年在大栅栏外有个同丰号酒馆,那儿的白干烧酒最为有名,方圆十里都上那里去打酒。”很多人认为夏天喝烧酒有杀水气,防暑降温之效,其实烧心程度也很可观。需要特别说明的是,在大酒缸及小酒馆里出售的多是杂粮酒,主要是因为其成本低廉,故而售价更加平民化,惟其度数不低,且口味很好,足以令饮者一醉方休。 要说老北京人夏天最爱喝的白酒,还要说是莲花白。莲花白原为宫廷酿酒,后传至民间,以海淀所产者最为驰名,虽然历经元明清三朝,酿制方法有很多改变,但原料中总少不了莲荷,是以开坛的一刹那,异香扑鼻,举杯入口,令人顿觉置身入六郎庄十里白莲中之感。不过,旧时的“莲花白”赝品居多,虽然在各个酒店皆有出售,“但皆白酒加糖而已”。著名学者金受申先生回忆:“海淀又以正街北头路东仁和酒店为真品,确以白莲菡萏酿酒”。夏天喝莲花白应该凉饮、慢饮,不可像喝啤酒那样长鲸吸水,正确的喝法是“每沾唇际,辄有莲香泛滥,若热饮绝无莲香,快饮只第一口稍有莲味,此为饮莲花白须知”。 莲花白之外,老北京人夏季还爱喝四消酒,所谓“四消”就是消食、消水、消暑、消气。此酒实为药酒,有消化散气之效,旧京善制此酒的有德胜门内北益兴酒店及鼓楼前四合义酒店。北益兴酒店的历史可追溯到康熙年间,“因承受百十年来传统的旧大酒缸,以致缸底滋泥日厚,无异酒母,所以酒便较他处醇厚的多了”,其“四消酒”味深色浓而不太甜,据说比一般药铺的四消丸还有实效。到了夏天,门槛都能被买酒的客人踢破几条。

特别值得一提的是,别看旧时大夏天的北京人喝的是烈性酒,但很有酒品。日本学者丸山昏迷在目睹了老北京人喝酒的场景后,这样感慨道:“《水浒传》里的豪杰等人物都是相当了得的酒豪,中国人几乎都很有酒量,但是街上很少能看到喝得酩酊大醉的行人。即使屋内喝得疯癫狂乱,也不会上街借酒劲调戏妇女。日本人肆无忌惮地耍酒疯,或是在大街上调戏妇女等的酒后丑态,也是招致中国人厌恶的一个原因。” 百年沧桑,北京的酒文化已经被国际化带到一个新的时代,但永远不变的是北京人通过酒为“媒”,进行交流和海纳百川的那份心没有变。但说一个莲花白,在北京市场上消失了30多年,如今又重回北京,----难道值得我们在酒桌上感慨万千并浮一大白——不,浮一大“莲花白”吗? |